1.Cosa è TALIS

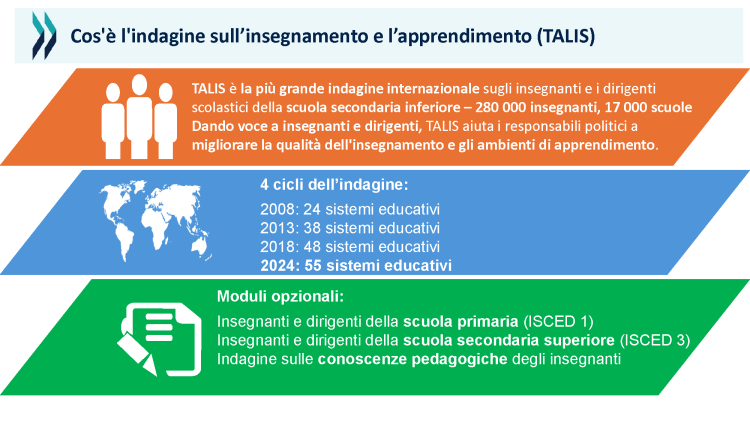

TALIS, giunta nel 2024 alla sua quarta edizione, esamina ogni cinque anni aspetti salienti dell’attività professionale degli insegnanti e dei dirigenti scolastici e ha in questa edizione coinvolto circa 280 mila docenti in 17 mila scuole di 55 sistemi educativi.

L’Italia ha partecipato con un campione di 200 scuole secondarie di primo grado coinvolgendo in ciascuna scuola 20 insegnanti e il dirigente scolastico. Come sempre in queste indagini, la partecipazione del nostro Paese è stata molto alta, quasi plebiscitaria. È da tener presente che ciò non avviene in tutti i Paesi, tanto che il limite minimo per considerare validi i risultati è quello del 75%.

Scopo principale dell’indagine TALIS – la più ampia su questo tema – è raccogliere informazioni utili sul vissuto e le percezioni degli insegnanti, per sostenere i Paesi partecipanti nello sviluppo delle loro politiche sull’insegnamento e sull’apprendimento.

2. La sintesi di TALIS a livello internazionale

Il Sommario che precede gli ampi testi delle indagini OCSE mira sempre a mettere in rilievo i punti che vengono considerati cruciali e più interessanti. Nel corso della presentazione italiana, Marco Paccagnella, esperto dell’OCSE, ha espresso ulteriori osservazioni sugli aspetti principali individuati nel Rapporto che vengono qui integrate.

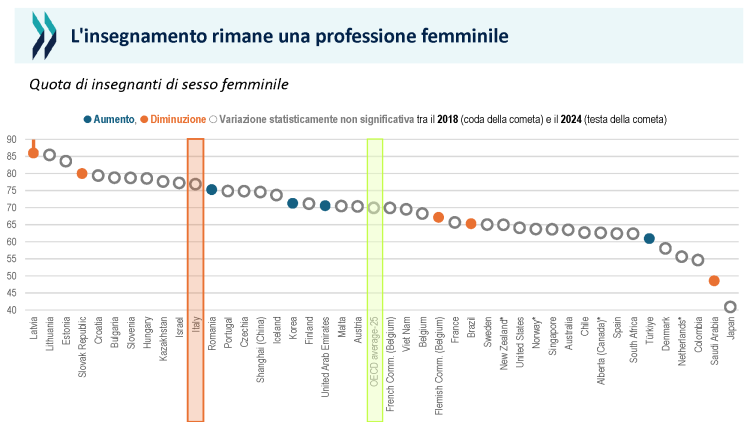

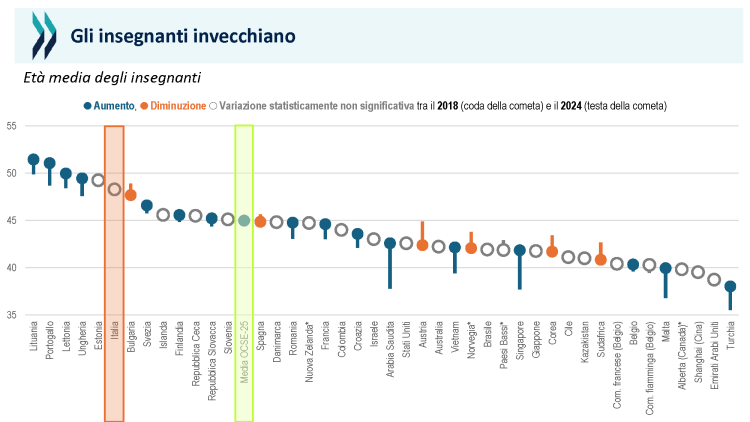

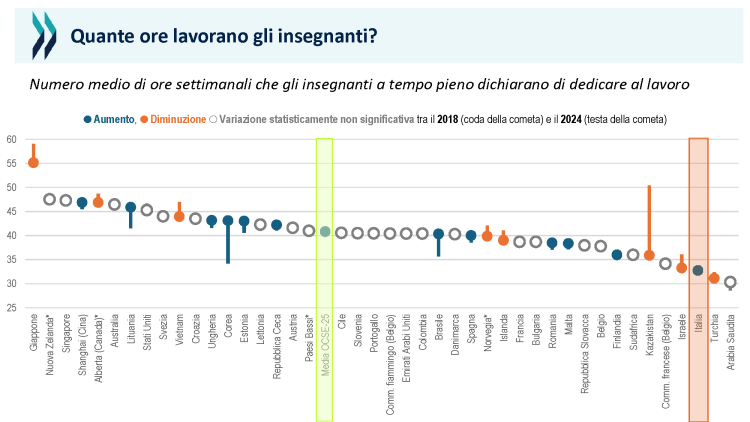

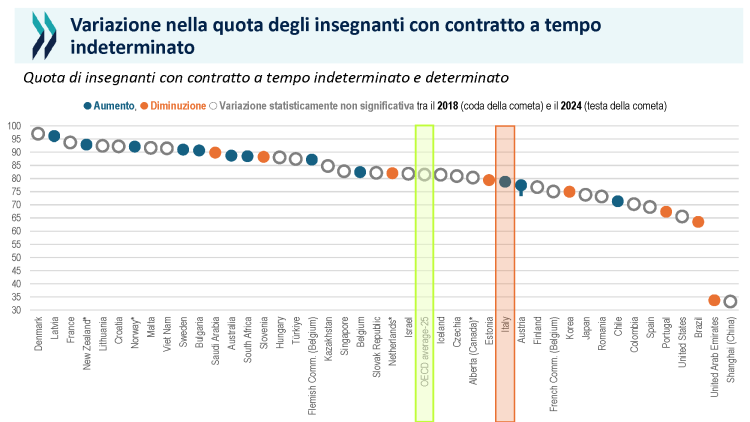

Innanzitutto chi sono gli insegnanti. Permane la maggioranza femminile con una significativa tendenza all’invecchiamento rispetto alle prime edizioni. Si tratta di una professione protetta, perché l’80% ha un contratto stabile e lavora mediamente 40 ore alla settimana.

Come stanno gli insegnanti. La percezione positiva del valore della propria professione sarebbe mediamente aumentata dal 2018, data della rilevazione TALIS precedente, fino a raggiungere quasi il 90%. TALIS ritiene che questo dato influenzi in modo significativo la soddisfazione per il proprio lavoro e il benessere personale, soprattutto alta fra chi è lontano dalle grandi città e fra i meno anziani. Soddisfatti in generale delle condizioni di lavoro, lo sono meno – ma solo il 40% – della retribuzione: sembra insomma che quest’ultima non sia l’elemento determinante in proposito.

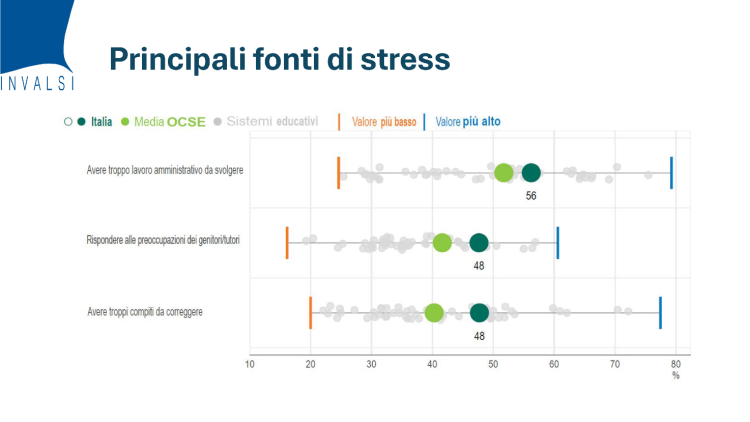

Punti critici sono invece il peso degli aspetti e dei compiti amministrativi e la tenuta della disciplina in classe, soprattutto per i più giovani che la dichiarano come la principale causa di un possibile abbandono della professione. Vengono da TALIS messi in evidenza i valori degli incrementi in questo senso di Arabia Saudita, Sud Africa e Colombia. Esempi europei citati sono Bulgaria e Danimarca. Alla soddisfazione per il proprio lavoro non si accompagna però in tutti i Paesi la percezione della sua valorizzazione da parte della società. In alcuni Paesi gli ottimisti in proposito non superano il 20%.

Rispondere ad un ambiente di cambiamento. L’invecchiamento della popolazione e le migrazioni hanno cambiato la demografia degli insegnanti: la loro età media nei Paesi indagati è ora in media di 45 anni e in alcuni casi è superiore ai 50. Come risposta a una loro carenza, già in corso o potenziale, soprattutto in alcuni Paesi, molti governi stanno reclutando gli insegnanti da altri settori, rendendo più facile per i professionisti a metà carriera entrare nell’insegnamento anche attraverso programmi di formazione veloci. Esempi citati, Islanda e Australia.

L’altro grande cambiamento concerne le nuove tecnologie e in particolare l’Intelligenza Artificiale, campo in cui è grande la responsabilità di abbracciare le nuove tecnologie e al tempo stesso di proteggere gli studenti dai loro effetti negativi. Qui gli atteggiamenti negativi degli indagati tendono a prevalere, sia pur leggermente, su quelli positivi e il tema viene percepito come uno dei tre punti critici su cui migliorare, insieme a quello della disciplina e dei SEN (Special Education Needs). Esempi di avanguardia citati sono Singapore e gli Emirati Arabi Uniti, dove circa il 75% degli insegnanti usa l’Intelligenza Artificiale.

Gestire le richieste. Questo è un punto importante poiché se le richieste diventano troppo difficili da gestire possono impedire agli insegnanti di dedicare sufficiente tempo ad aiutare gli studenti a imparare. La più grande richiesta è il loro carico di lavoro: se gli insegnanti impegnano troppo tempo al lavoro, questo danneggia il loro benessere, la loro soddisfazione lavorativa e la loro efficacia. Esempio citato il Giappone dove il governo ha lavorato per ridurre da 60 a 55 ore il loro impegno settimanale. Ma le richieste non sono vissute in modo uguale e ciò dipende dalla fiducia nelle proprie capacità. Esempio citato la Repubblica Ceca che ha fronteggiato il più forte incremento di studenti rifugiati dal 2018: circa il 71% delle scuole ora hanno almeno un rifugiato a paragone del 4% del 2018. Gli insegnanti cechi, con un alto senso di autoefficacia, in realtà riferiscono di avere un livello di stress più basso in relazione al mantenimento della disciplina in classe.

Incoraggiare la collaborazione. A livello mondiale insegnare è diventata una attività più cooperativa: nella maggior parte dei sistemi educativi gli insegnanti riferiscono di passare più tempo in un lavoro di team che nel 2018 e in nessun sistema riferiscono di passarne meno. In generale, gli insegnanti che riferiscono di collaborare di più hanno anche livelli più alti di soddisfazione lavorativa e di benessere. Esempi citati Uzbekistan, Brasile, Slovenia, Sudafrica. Insegnanti con un alto livello di autoefficacia sono una grande risorsa per i colleghi, per cui risulta importante per i sistemi educativi identificarli e abilitarli all’aiuto dei colleghi con osservazioni e feedback. Esempi citati Uzbekistan e Kazakistan oltre a Shanghai (Cina).

Supportare gli insegnanti all’inizio di carriera. Essere un insegnante novizio può essere una esperienza che intimidisce per la sensazione che si prova sentendosi direttamente responsabile di centinaia di studenti. Limitare il loro carico di insegnamento, così che abbiano più tempo per prepararsi e apprendere, può essere una scelta. Esempi citati, Lituania e Costarica. Ma soprattutto avere un mentore può aiutare molto, incrementando il benessere e la soddisfazione sul lavoro. Esempio citato, come leader globale in questo campo, è Shanghai (China) con il 79% degli insegnanti novizi mentee (ovvero affiancati da un mentore), ma viene fatto anche l’esempio della Lituania. Un ulteriore aspetto è la scelta delle scuole in cui lavorano: spesso viene privilegiata l’anzianità, che può portare gli insegnanti con meno esperienza a insegnare nei contesti più difficili, con il rischio che si disamorino della professione e che gli studenti vulnerabili ricevano una formazione non equa. Fare incontrare le capacità degli insegnanti con i bisogni degli studenti è un aspetto nel quale i sistemi possono migliorare. In ogni caso il tema della formazione in servizio è cruciale per tutti e in proposito viene frequentemente lamentata la non sufficiente formazione in quelli che vengono considerati temi cruciali: strumentazioni digitali, BES e muticulturalità. La formazione in servizio sembra molto diffusa, ma spesso è di basso impatto soprattutto nella opinione degli insegnanti senior. Facendo riferimenti ai risultati delle interviste in PIAAC –l’indagine OCSE sulla alfabetizzazione degli adulti– in TALIS abbiamo un livello di formazione più alto, un più basso numero di ore e una soddisfazione allo stesso livello.

3. I risultati italiani

Laura Palmerio, storica responsabile delle ricerche internazionali OCSE all’INVALSI, ha presentato i risultati italiani puntando l’attenzione sugli elementi caratterizzanti il vissuto degli insegnanti nel nostro Paese.

Dal punto di vista della struttura della professione ritroviamo la femminilizzazione e in maniera più accentuata l’età piuttosto alta, come si poteva prevedere, che passa dalla media OCSE di 45 ai 50 anni. In Italia ci sono anche più contratti a tempo determinato anche se, secondo la rilevazione, stanno diminuendo. Un dato per certi versi inaspettato è che gli insegnanti di seconda carriera sono più numerosi di quanto rilevato nella media OCSE.

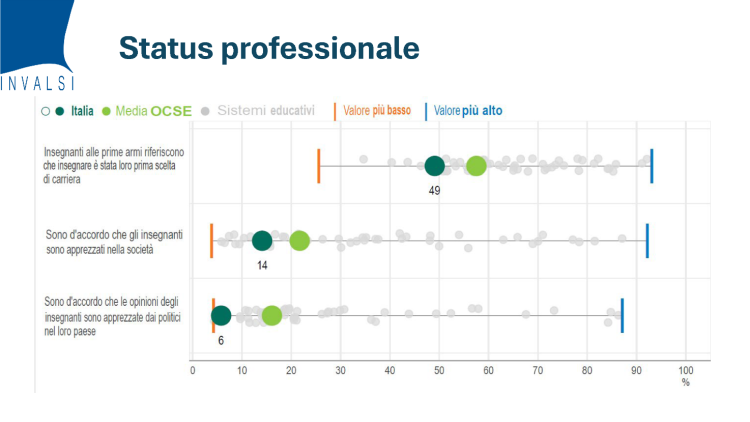

Ma la differenza fra la percezione di sé come professionisti e come ritengono di essere percepiti dalla società è un dato nel nostro Paese particolarmente significativo.

In Italia si registra un grande ottimismo sulla capacità di gestire l’aspetto socio-emotivo e gli studenti BES, sul livello di autonomia professionale, di coinvolgimento dell’insieme del gruppo docenti, sulla qualità delle relazioni interne, sulla collaborazione per lo sviluppo degli studenti, sui rapporti con il dirigente, sulla collaborazione con i genitori, sulla capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati. Valori decisamente positivi, superiori mediamente all’80% e alla media OCSE, rispetto alla quale si registrano differenze che vanno dai 10 ai 20 punti percentuali. Non è la prima volta che incontriamo questo ottimismo: i risultati di percezione autovalutativa sugli stessi temi rilevati durante la realizzazione delle visite esterne nel Sistema Nazionale di Valutazione avevano le stesse caratteristiche, spesso inversamente proporzionali allo stato della realtà.

A fronte di ciò si deve registrare la percezione di un senso di scarsa stima da parte della società che, sotto la media OCSE, registra solo 1 insegnante su 7 soddisfatto della situazione. Solo il 14% ritiene di essere correttamente apprezzato dalla società e, quanto alla valorizzazione da parte dei decisori, si scende al 6%. Dunque lo iato registrato in tutti i Paesi è in Italia particolarmente accentuato.

Sostanzialmente simile al quadro internazionale è invece l’individuazione delle cause principali dei maggiori livelli di stress: i problemi di disciplina e gli aspetti “amministrativi” legati alla professione, oltre che il carico dei compiti da correggere, problema da noi particolarmente sentito.

Quanto ai contenuti dell’insegnamento, un tema cruciale è la formazione e la capacità professionale nel merito delle nuove tecnologie, in particolare nel rapporto con l’Intelligenza Artificiale. Che in Italia presenta a livello di autodichiarazione dati decisamente più bassi che nella media OCSE: il 5% degli insegnanti lavorerebbe in modo ibrido a fronte della media OCSE del 16% e il 25% a fronte del 36% utilizzerebbe l’Intelligenza Artificiale per riassumere argomenti, fare i piani di lezione e lavorare per le situazioni SEN. E qui il dato sembra particolarmente attendibile. È evidente la necessità di fare di più. In controtendenza l’osservazione di Filippo Grisolia, assistente alle politiche della direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura dell’UE: una certa riluttanza o ritardo in proposito non sarebbero particolarmente negativi poiché, dopo un periodo di entusiasmo, le ricerche tendono a rilevare anche gli aspetti più problematici dell’uso delle nuove tecnologie.

Tuttavia sembra importante riflettere sull’opinione di Andreas Schleicher, direttore di Education and Skills all’OCSE, che nel primo summit internazionale pubblico sulla Intelligenza Artificiale tenutosi in questo stesso periodo a Napoli ha affermato che “lascerà indietro chi non ha risorse e competenze e potenzierà chi le ha…”. Siamo in corsa forse nel nostro Paese per l’equità al ribasso?

Da ultimo gli elementi relativi alla formazione iniziale e continua. Un elemento positivo sembra essere l’ampliamento registrato dei programmi di inserimento e mentoring dei nuovi assunti. Mentre sulla formazione, la cui incisività è ancora stata messa in discussione, ci sono dichiarazioni di interesse ma anche denunce delle difficoltà incontrate rispetto ai tempi e soprattutto alla mancanza di incentivi. A questo proposito gli esperti internazionali hanno proposto un interessante elemento di riflessione: forse più che incentivi economici ci vorrebbero crediti per la carriera. Vasto programma…

ALCUNE OSSERVAZIONI

Rispetto a quanto si legge oggi sulla pubblicistica italiana, specializzata e non, le analisi TALIS potrebbero sembrare eccessivamente ottimistiche. I dati però vanno in questa direzione e c’è da tenere in conto che il compito di queste analisi è anche quello di dare delle indicazioni ai sistemi scolastici su che cosa fare per migliorare. Sulla base della ipotesi originaria che l’istruzione sia un bene che determina lo sviluppo delle società in tutti i sensi e a tutti i livelli.

Rispetto a quanto si legge oggi sulla pubblicistica italiana, specializzata e non, le analisi TALIS potrebbero sembrare eccessivamente ottimistiche. I dati però vanno in questa direzione e c’è da tenere in conto che il compito di queste analisi è anche quello di dare delle indicazioni ai sistemi scolastici su che cosa fare per migliorare. Sulla base della ipotesi originaria che l’istruzione sia un bene che determina lo sviluppo delle società in tutti i sensi e a tutti i livelli.

Altrettanto evidente nel rapporto internazionale è il fatto che come esempi positivi siano citati molti Paesi, ma non quelli della vecchia Europa. Forse questi ultimi faticano a introdurre variazioni nello status quo rispetto agli interessi e alla volontà di chi opera nel settore. Sta di fatto comunque che, anche dai dati delle indagini internazionali sui risultati degli studenti, risulta evidente la forte tendenza al miglioramento dei Paesi asiatici e anche di altri appartenenti al cosiddetto Sud del mondo. Viceversa si riscontra un ristagno dei Paesi tradizionalmente considerati avanzati, che spesso, per quanto riguarda i livelli di apprendimento, si attribuisce al Covid, per quanto vi siano dubbi su questo espressi anche dalla stessa OCSE e dalla UE.

Significativa in proposito l’attenzione che in questi Paesi – al contrario dell’Europa e soprattutto dell’Italia – viene riservata agli studenti eccellenti, visti non tanto come portatori di diritti nel quadro degli Special Education Needs come in Europa, ma piuttosto come possibile fonte di sviluppo sociale ed economico.

Un altro elemento di riflessione, forse il più importante, è quello relativo allo iato fra la soddisfazione di sé come professionisti e la percezione della considerazione da parte della società. In Italia questo dato è macroscopico, maggiore che altrove. Il relatore OCSE ha giustamente sottolineato che si parla qui sempre di autopercezioni, ma proprio per questo forse ci si dovrebbe preoccupare. Sul versante degli insegnanti perché forse il fatto di non avere occasioni di feedback significativi (non i ricorsi o le intemperanze dei genitori) può generare uno scarso senso della realtà.

Ma anche la percezione della scarsa stima da parte della società andrebbe indagata. In realtà rilevazioni sul sentimento delle famiglie, almeno nel nostro Paese, mostrano una situazione molto migliore di quella che si potrebbe ipotizzare dalla lettura dei giornali. Esiste, è vero, una crescente tendenza, a causa della scolarizzazione di massa e dell’uso dei media, a credersi competenti in tutto e insegnanti e medici sono i primi a farne le spese. Ma influisce molto anche la tendenza dei giornali a focalizzarsi e amplificare episodi di marginalità patologica.

Ma anche la percezione della scarsa stima da parte della società andrebbe indagata. In realtà rilevazioni sul sentimento delle famiglie, almeno nel nostro Paese, mostrano una situazione molto migliore di quella che si potrebbe ipotizzare dalla lettura dei giornali. Esiste, è vero, una crescente tendenza, a causa della scolarizzazione di massa e dell’uso dei media, a credersi competenti in tutto e insegnanti e medici sono i primi a farne le spese. Ma influisce molto anche la tendenza dei giornali a focalizzarsi e amplificare episodi di marginalità patologica.

In definitiva la reale situazione delle scuole sembra anche da noi, nella Vecchia Europa, meno disastrosa di come viene spesso dipinta, anche se sicuramente c’è molto da fare e soprattutto c’è poco da sdraiarsi sugli allori, adesso che il resto del mondo giustamente ci incalza.