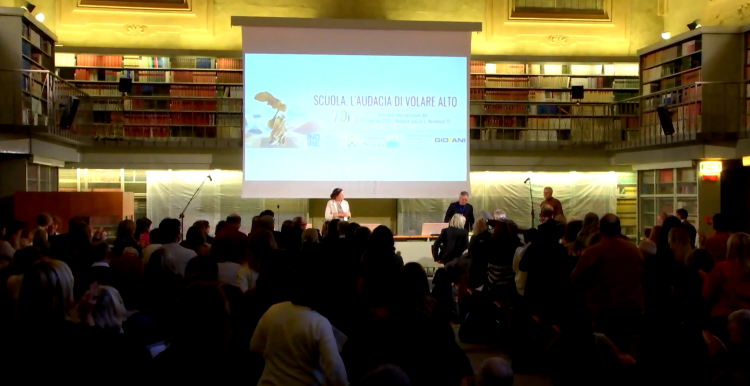

di Nando Dalla Chiesa

(ndr. Abbiamo lasciato il più possibile la forma parlata in questa trascrizione, che rende conto dell’intensità della “lezione” che ci ha regalato Nando della Chiesa, che ha suscitato la standing ovation di noi tutti alla fine.)

Parlerò di l’educazione alla legalità. Insegno sociologia e metodi di educazione alla legalità perché ho cercato di studiare come viene proposta soprattutto nel mondo della scuola, che mi affascina molto.

Parlerò di l’educazione alla legalità. Insegno sociologia e metodi di educazione alla legalità perché ho cercato di studiare come viene proposta soprattutto nel mondo della scuola, che mi affascina molto.

Abbiamo fatto, credo, la ricerca più importante in Italia sulla storia dell’educazione alla legalità nella scuola, finanziata dal ministero dell’istruzione. Sono 950 pagine che hanno richiesto un gruppo di ricerca di sei unità e abbiamo scandagliato, per quello che abbiamo potuto, tutte le regioni italiane. È venuta fuori una ricostruzione di questa storia affascinante, ricca, che il Paese forse dovrebbe conoscere. Perché parla per l’Italia e parla per la scuola.

E quindi ho pensato di trasferire dentro una materia – l’Educazione alla legalità – come si insegna, quali sono i metodi, cosa c’è dietro. Nei tanti incontri a cui ho partecipato mi sono reso conto che c’è qualcosa di molto ricco che non riflette il modo in cui si propone l’insegnamento di questa materia. Perché la materia non è riconosciuta, viene confusa con l’educazione civica, anche dagli esponenti delle istituzioni.

Ma cosa vuol dire educazione alla legalità? C’è l’educazione civica. Oppure a scienze politiche insegni la legalità, ma non sei a pedagogia. In effetti è una sfida quella di portare l’educazione alla legalità dentro scienze politiche, perché c’è questo collegamento molto stretto con gli studi sulla criminalità organizzata.

Questi studi mettono adrenalina quando li proponi in termini di ricostruzione appassionata o documentata delle forme in cui la criminalità organizzata ha operato e opera in Italia, ma ci è richiesta più riflessione e più profondità mentale, intellettuale, quando ti chiedi come la puoi contrastare al di là del conoscerla. Conoscerla è la prima cosa, ma poi c’è tutto il mondo in cui la criminalità organizzata opera. Ci sono i contesti, ci sono le ramificazioni culturali, “innocenti”, che aiutano la criminalità organizzata. E su questo abbiamo lavorato molto.

Questo è un insegnamento gemello dell’altro, uno si tiene con l’altro. Uno – sulla geologia della criminalità organizzata – ha molto successo, l’altro – sull’educazione alla legalità – ne ha di meno, perché l’educazione alla legalità allo studente che non sa bene che cosa sia, evoca l’idea del boy-scout, l’idea dell’esercito della salvezza, delle buone maniere, non è chiaro di che cosa si parli. La grande scommessa è stata quella di insegnare di che cosa si parla.

Io credo che – posso dirlo – alla fine di una decina d’anni in cui l’insegnamento c’è stato, il risultato sia raggiunto, ma è stato molto faticoso, siamo passati anche attraverso tante delusioni e tante scoperte. Quali sono queste scoperte?

La prima scoperta è quella sensazione di disagio che provavo nell’ascoltare l’ospite di turno di una scuola spiegare che la legalità è un insieme di regole, di prescrizioni e che l’educazione alla legalità è il rispetto di quelle regole, di quelle prescrizioni.

Sì, bisogna insegnare le regole. C’è stata una letteratura sulle regole che si è estesa per oltre di vent’anni: le regole che ci sono anche nel gioco, le regole che mettono insieme le persone, che consentono di non entrare in lotta l’uno con l’altro. Ma le regole funzionano se vengono credute, se in quelle regole ci si riconosce.

A me veniva per esempio tenerezza a volte quando sentivo alcuni magistrati che dicevano che gli imprenditori devono imparare che la mafia offende, nuoce a una regola fondamentale come quella della concorrenza. È vero, ma chi dice che gli imprenditori amino la regola della concorrenza? O forse una buona parte di loro hanno fatto fortuna proprio perché non c’era concorrenza e si è fatta aiutare dal potere politico perché non ci fosse concorrenza. (tirare su la riga sotto).

È una bella regola, ma deve essere condivisa, la devi interiorizzare.

Per non parlare di coloro che riescono a litigare per conquistarsi davanti al supermercato il posto di un portatore di handicap senza essere nessuno dei due portatori di handicap. In quel momento la regola fondatissima, indiscutibile viene messa in discussione. Potremmo fare tanti esempi, non bisogna farsi raccomandare, ma le stesse persone che sostengono che non bisogna farsi raccomandare ti raccomandano il figlio.

Qual è la regola? Che profondità ha la regola? Ecco perché ero così diffidente quando sentivo queste esposizioni, su una somma di prescrizioni che deve essere osservata perché così vivremo meglio tutti. La prima cosa che ho scoperto è stata grazie a dei temi assegnati agli studenti ogni anno all’inizio dell’anno accademico. Prima ancora di dire la prima parola chiedo agli studenti di scrivere che cos’è secondo loro la legalità.

Qual è la regola? Che profondità ha la regola? Ecco perché ero così diffidente quando sentivo queste esposizioni, su una somma di prescrizioni che deve essere osservata perché così vivremo meglio tutti. La prima cosa che ho scoperto è stata grazie a dei temi assegnati agli studenti ogni anno all’inizio dell’anno accademico. Prima ancora di dire la prima parola chiedo agli studenti di scrivere che cos’è secondo loro la legalità.

All’inizio chiedevo ‘cos’è l’educazione alla legalità?’. Poi ho chiesto: ‘che cos’è la legalità?’ Le risposte non erano legate solo all’osservanza delle regole. Gli studenti erano lì per parlarne, evidentemente sono interessati alla materia proprio perché sono pochi, non è la massa interessata alla materia, e poi gradualmente sono diventati di più. La loro risposta, sintetizzo, è: “la legalità è un modo di vivere”. Questa risposta è bellissima, la legalità non sono le regole, è il tuo modo di vivere, che esprime una certa concezione degli altri, del rapporto che hanno con il resto della società. È un modo di vivere che diventa stile di vita, poi le parole sono tante, ma è soprattutto modo di vivere. Su che cosa si fonda questo modo di vivere? Sul rispetto. Queste sono le due parole, le due espressioni che tornano sempre, “modo di vivere” e “rispetto”.

Non provo diffidenza verso questa definizione perché capisco che, se la legalità è il modo di vivere, tu non violi il tuo modo di vivere, lo violi molto più difficilmente, perché è la tua identità ed è in base alla tua identità che ti comporti. Se ci pensiamo, vediamo che è anche più severo come tipo di definizione, rispetto a quella basata sul rispetto delle regole. Perché da un lato non ti metti a confronto con dei codici e per questo potrebbe sembrare più generoso, dall’altro però ti metti a confronto con te stesso e questo è più cogente, ti interpella di più, sempre, perché è il tuo modo di vivere. Sei soddisfatto di quello che stai facendo? Ti senti bene per quello che stai facendo? Non devi rispondere alla legge fatta da qualcun altro, non è una regola che ti arriva dall’alto, sei tu.

Io sono stato molto colpito da questa definizione e sono stato colpito dal fatto che questa definizione ritorni negli anni perché negli anni può anche cambiare. Fate un’analisi del contenuto dei temi degli studenti anno per anno e te li rimetti davanti, capisci che è successo qualcosa in mezzo, capisci che c’è stato il covid, capisci che c’è stata la guerra, le capisci le cose perché le parole hanno delle sfumature diverse o cambiano addirittura, ma queste no.

La definizione di legalità è rimasta negli anni la stessa. Per me è stata una grande scoperta perché vuol dire che si costruisce legalità, certo, stando in sintonia con una certa parte delle norme, delle regole esistenti, ma si costruisce legalità anche recependo quello che pensano molti giovani e anche molti adulti, che non tutte le regole sono giuste, che non tutte le leggi sono giuste, che ci si pongono dei problemi nell’essere aderenti a tutte le regole. Alcune sono svantaggiose nei confronti della società oppure di diritti che la società vorrebbe tutelare.

Io sono il Presidente onorario di Libera e molto amico di Don Luigi Ciotti, ho visto Don Luigi Ciotti che ha parlato per tanti anni di legalità. Ha incominciato a metterci un aggettivo, legalità giusta, dopo che sono incominciate le prime leggi sui migranti. La legalità è una materia che va trattata bene ed è per questo che si deve partire da noi stessi, per capire come la sappiamo interpretare.

La seconda scoperta che ho fatto è che si può insegnare la legalità senza nominare la parola, non si nomina la legalità. Questo me lo insegnarono già i maestri di strada napoletani, i quali rifuggono dall’utilizzo della legalità per non spaventare i ragazzi con cui devono lavorare, per loro la legalità è quella che ha portato in carcere il padre o la madre, come avvicinarli usando questa parola? Devono essere usate altre parole, democrazia, rispetto appunto, partecipazione e altre cose. Ci sono dei momenti in cui si riesce a parlare in modo alto di legalità senza nominarla.

Io ho fatto un esperimento che ha funzionato benissimo, non ne ho il merito, ho soltanto avuto un’intuizione, per caso, leggendo prima di una lezione, il giorno prima, la poesia “Considero Valore” di Erri De Luca, che avevo letto una quindicina di anni prima. Ho riletto quei versi, fra l’altro di un autore che non ha amore per la legalità, non l’ha mai professato, anzi ha una certa, direi, diffidenza per la parola. Però trovavo che i versi che era riuscito a ricomporre dentro quella poesia erano dei versi particolarmente belli. Dice Erri De Luca, “considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca, considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle, considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano, considero valore quello che domani non sarà più niente e quello che oggi vale ancora poco, considero valore tutte le ferite, considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi, provare gratitudine senza ricordarsi di che, considero valore sapere in una stanza dove è il nord, qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato, considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, la pazienza del condannato, qualunque colpa sia, considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore, molti di questi valori non ho conosciuto.”

Io la leggo, l’avevo letta credo nel 2002, è meravigliosa, e ho pensato ma questa è la legalità, domani la leggo a lezione, vediamo che cosa succede. L’ho letta ed è stata la prima volta che hanno chiesto di parlare tutti, non tre, cinque, tutti. Abbiamo dovuto fare due lezioni su questi versi che vi ho letto adesso e sviscerarli e riprendere quelle parole, riprendere quei concetti, il vento che asciuga il bucato, il vino finché non è finito il pasto, due vecchi che si amano, quante cose venivano fuori e si disegnava un mondo che non proporremo mai nelle nostre lezioni sulla legalità, ma che è invulnerabile all’illegalità.

In un mondo così la criminalità non può nascere, (applauso, ndr) la forma di prevenzione maggiore è questa. E allora ti rendi conto di come puoi contrastare, come puoi combattere senza nominarla quella parola, basta costruire un mondo che rifiuti l’illegalità. E questo fa parte di un’opera di prevenzione non organizzata, fa parte di un progetto di educazione diffusa, ma di educazione come quella che pensano gli studenti, cioè non la somma di prescrizioni ma il modo di vivere che interiorizzi attraverso una serie di esperienze ricchissime, che continua nella vita.

Perché anche questo non è vero, anche questo non mi soddisfa: sentir dire che l’educazione alla legalità è quella che rivolgiamo alle nuove generazioni che sono la classe dirigente del domani, come si dice sempre. Ma l’educazione alla legalità è di tutti verso tutti. Chi di voi mi conosce, me l’ha sentito fare questo esempio, sa quanto io rimasi colpito la volta che andai a dormire da mio figlio e che andando in bagno a lavarmi i denti venni seguito di nascosto dal nipotino, il quale si mise dietro la porta.

Poi mentre mi lavavo i denti sento toc toc sulla porta. Cosa c’è? “Nonno stai sprecando acqua”. Meraviglioso. È il bambino che va a educare quello che va in giro per il mondo a educare gli altri, ma pensate che cosa grandiosa. Naturalmente di grandioso c’è anche una maestra che gli avrà spiegato che non si spreca acqua, ma lui si fa portatore di quell’insegnamento e non c’è più una volta che mi lavi i denti che non pensi a quando lui mi ha detto “nonno sprechi acqua”.

Poi mentre mi lavavo i denti sento toc toc sulla porta. Cosa c’è? “Nonno stai sprecando acqua”. Meraviglioso. È il bambino che va a educare quello che va in giro per il mondo a educare gli altri, ma pensate che cosa grandiosa. Naturalmente di grandioso c’è anche una maestra che gli avrà spiegato che non si spreca acqua, ma lui si fa portatore di quell’insegnamento e non c’è più una volta che mi lavi i denti che non pensi a quando lui mi ha detto “nonno sprechi acqua”.

L’educazione nei confronti di tutti, non sto qui a fare altri esempi, ne potrei fare tanti, anche belli. Dovete pensare a come l’educazione alla legalità ha davanti a sé tante strade, anche non essere nominata, anche il fiorire sulla bocca di un bambino… Le nuove generazioni costruiscono legalità anche più avanzata e la lezione l’ho avuta non soltanto da bambini, ma anche da detenuti, e non da detenuti normali, ma detenute dell’alta sicurezza del carcere di Vigevano, cioè donne di famiglie mafiose o camorristi, di cui sono andato a vedere uno spettacolo teatrale su loro richiesta, perché c’era una mia ricercatrice che lavorava lì con la sua ricerca, e che raccontavano, grazie a un bravissimo regista, la loro storia. Ognuna prestava la propria storia ad altre, per non venire riconosciute.

Mi colpì non soltanto il fatto di essere invitato lì, e ci tenevano molto che io ci fossi. Attenzione, nessuna di queste donne ha mai collaborato con la giustizia, non hanno mai abiurato, ma di fatto si sono staccate dal loro mondo attraverso il teatro, perché interpretare un ruolo che uno si costruisce aiuta anche a distaccarsi dal mondo in cui hai dovuto giocare altri ruoli. Era davvero emozionante vedere che il ricordo che le accomunava era quello del Natale.

Tutte pensavano al Natale come l’epoca dell’innocenza che ancora esisteva, e tutte pensavano al padre come il colpevole di tutto, padre amato e padre maledetto. Non vi dico l’atteggiamento che ho avuto da parte loro, vi dirò soltanto che le ho fatte venire in università, hanno fatto il pienone, ed era la prima volta che portavano lo spettacolo fuori dal carcere, in aula magna. Ma quello che è successo dopo è che mi hanno scritto una lettera per ringraziarmi della cura che avevamo dato loro io e i ricercatori, e c’era scritto in questa lettera, scritto in bell’italiano, “nonostante quello che le abbiamo fatto”.

Io ci ho riflettuto tanto, “come nonostante quello che le abbiamo fatto?”. Ma voi non c’eravate ancora quando hanno ammazzato mio padre, non siete neanche di cosa nostra”, ma si erano identificate in un modo di vivere che era costato qualcosa di molto caro a me, e senza entrarci, senza esserne responsabili, chiedevano scusa. E a me sono venuti in mente tutti quegli esponenti politici che hanno negato un loro coinvolgimento, sapendo benissimo di avere delle responsabilità morali, ma le responsabilità morali se le prendono delle detenute di 30 anni, 40 anni dopo. Un’assunzione di responsabilità così è impensabile in persone che debbano fare i conti con la dimensione della legalità. È evidente che loro avevano già fatto i conti con la dimensione della legalità, senza abiurare, senza parlare di legalità, senza parlare di mafia e di camorra, ma parlando della loro infanzia: educazione alla legalità. E bisognava vederle quando recitavano, quando si andavano a truccare, perché per tanto tempo non avevano potuto truccarsi in carcere, perché lo specchio non possono averlo.

E la terza cosa che ho scoperto è – per questo mentre parlo non vedete immagini – la potenza del racconto. Certo che uso le slide in università, ma questa è una materia che ho incominciato a trattare in un modo particolare, nel senso che io non so mai che cosa dirò nelle due ore, so dove voglio arrivare, ma non so che cosa dirò, perché molto dipende dagli sguardi e dalle espressioni dei miei studenti, da quello che capisco che loro vorrebbero ascoltare, il racconto, non le slide.

E la terza cosa che ho scoperto è – per questo mentre parlo non vedete immagini – la potenza del racconto. Certo che uso le slide in università, ma questa è una materia che ho incominciato a trattare in un modo particolare, nel senso che io non so mai che cosa dirò nelle due ore, so dove voglio arrivare, ma non so che cosa dirò, perché molto dipende dagli sguardi e dalle espressioni dei miei studenti, da quello che capisco che loro vorrebbero ascoltare, il racconto, non le slide.

E il racconto è diventato ancora più forte con il covid, perché vennero gli esperti a spiegarci, non potendo fare lezioni in aula, come avremmo dovuto fare lezione. Dovete fare le lezioni di 10-15 minuti, poi le registrate, attenzione non più di 15 minuti perché c’è la curva dell’attenzione. Io stavo a sentire e pensavo “questi sono matti, ma cosa stanno dicendo?”. Mi sono ricordato di quando io ero bambino e sentivo la radio, mentre mia madre stirava nel tinello, io ero seduto accanto alla radio e sentivo il racconto delle fiabe, il racconto delle favole, che incominciava sempre con c’era una volta, che le sentivo, le ascoltavo con passione, mai mi sarebbe venuta in mente la curva dell’attenzione, la sentivo tutta. E allora ho incominciato a fare le lezioni cominciandole con “c’era una volta”, per comunicare il senso del racconto.

Il “c’era una volta” aiutava a costruire una dimensione collettiva, perché naturalmente ognuno parlava dal suo computer, attraverso una musica che io mandavo dietro di me, che accomunava tutti, per cui l’atmosfera era uguale, era condivisa da tutti. Il racconto stava dentro quell’atmosfera, e mi sono chiesto chissà come andrà. Quando, dopo due volte, una ragazza ha detto prof ha dimenticato “c’era una volta”, ho capito che per loro era importante quella dimensione.

Era il racconto, il racconto come colonna vertebrale della democrazia. La Democrazia c’è col racconto, senza il racconto la democrazia non c’è. Nel racconto c’è il linguaggio e il linguaggio, se si impoverisce, genera delle ricadute anche sul livello della democrazia.

Il linguaggio ricco, il linguaggio pertinente, è un linguaggio che rafforza la democrazia, soprattutto rafforza la capacità delle persone di difendere i loro diritti. Ce lo insegnò Don Milani, “ogni parola in meno che sapete è un calcio nel sedere in più che prenderete dal vostro padrone”.

Ma se non c’è il racconto, non si è allenati a usare il linguaggio.

Usi parole impoverite, a ribasso fra l’altro, che tendono di più al turpiloquio, che non all’esposizione delle tue idee. Il racconto, è linguaggio, è memoria. Perché cosa racconto? Delle cose che ho imparato. E noi facciamo la memoria, nell’educazione alla legalità, di tipi diversi.

C’è la memoria di Primo Levi, c’è la memoria di Pasolini, c’è la memoria di Staiano, c’è la memoria di tanti autori che ha tante valenze, che entra dentro quello che tu dici loro. Con delle parole, – quello che mi ha colpito negli ultimi due tre anni è che mi dicono ormai sempre più spesso, – “ma lei sceglie le parole”, dunque si rendono conto che io scelgo le parole e le scelgo in base alla situazione che trovo. Non sono preordinate, non c’è un gruppo di parole su una slide che io mi metto a leggere, non c’è nulla dietro di me, c’è il racconto, c’è quello che posso ricordare, c’è la mia lingua, c’è la mia memoria.

Il racconto è condivisione anche. Naturalmente, diventando anziano, sei più propenso a pensare che devi consegnare ai tuoi allievi quello che hai visto, che sei uno dei pochi testimoni che ha visto certe cose, su certe cose non ce ne sono quasi più di testimoni e senti il dovere di consegnarlo. È una condivisione.

Mi sono fatto spesso lo scrupolo di dire certe cose… “ma forse gli sto dicendo troppe cose private”, ma è quello che li cattura di più, perché le cose private sono cose molto pubbliche e quindi le riportano a un’Italia che non hanno conosciuto, che pochi sono in grado di raccontargli, pochi hanno voglia di raccontargli, ma anche pochi sono in grado. Soprattutto quest’ultimo anno devo dire, quest’ultimo anno mi ha davvero fatto capire quanto sia importante condividere senza complessi le emozioni che hai provato in certi momenti. Per loro è importantissimo.

Dopodiché fanno le tesi sull’educazione alla legalità, fanno le tesi su “il giovane pensiero”, l’hanno chiamato, fanno le tesi su padre Puglisi e i suoi successori, fanno le tesi, pensate, su quel verso di De Luca, sul verbo riparare, sul valore del verbo riparare, su tante cose. E senza che tu gli dica niente te li ritrovi poi alle manifestazioni antimafia, senza che tu glielo dica. Ecco, secondo me, qual è il valore dell’educazione alla legalità. Capite che rispetto a quello che si dice, le regole, le prescrizioni, non c’entra niente, non c’entra niente, perché la legalità è un’altra cosa, ha un’altra definizione, perché alla legalità si giunge attraverso delle strade che normalmente non si immaginano: “deve collaborare con la giustizia” non hanno collaborato con la giustizia, ma ci sono arrivate anche più di persone che hanno collaborato.

Non sanno una parola della Costituzione, io la insegno, ci tengo, la parola rispetto, continuo a dire che è l’ago e il filo della Costituzione italiana, anche se viene usata una volta sola nell’articolo 32, ma è l’ago e il filo della Costituzione italiana, il rispetto. E mi sembra allora che questa materia sia non solo bellissima, sia il compendio di storia, di sentimenti, di sistemi di pensiero, di modo di essere della scuola e dell’università, che danno un senso al fatto di insegnarla. Adesso avrete capito perché non ci sono immagini qui dietro di me, perché avrei contraddetto tutto l’impianto della mia comunicazione, ma è proprio vero, soprattutto quest’anno l’ho visto, non c’era bisogno di mettere un’immagine, bastava raccontare, bastava raccontare e vedere gli occhi loro mentre tu raccontavi qualche cosa.

Sono momenti impagabili dell’insegnamento, è stato il mio ultimo insegnamento in questa materia, quindi questo mi dispiace molto, ma vorrei consegnare a quelli che lo faranno dopo queste esperienze. Grazie.

<a href=”https://adiscuola.it/pubblicazioni/scuola-laudacia-di-volare-alto/#atti2025″>Torna agli atti</a>