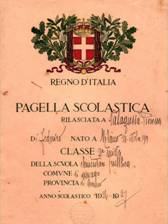

Il passato nel presente

|

Per intraprendere nuove vie, occorre avere innanzitutto chiara la storia delle valutazioni e certificazioni in Italia, i problemi che questa storia ha posto e pone. In questo capitolo saranno delineate le caratteristiche e le tappe più significative di questo percorso. |

Gentile valuta insieme a noi ...

Regio Decreto 6 maggio 1923, n.1054

Regio Decreto 6 maggio 1923, n.1054

Art. 82 "La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna materia o in ciascun numero di materie affini ed otto decimi in condotta"

La base normativa del nostro sistema di valutazione è ancora ferma a questo principio base: la promozione da una classe all'altra o alla fine dei cicli può avvenire solo in presenza della sufficienza in tutte le materie.

E' proprio questa regola che ha determinato operazioni d'assestamento totalmente discrezionali, miscelando in modo improprio tre elementi: misurazione, valutazione e certificazione.

- • La misurazione è quell'operazione che il singolo docente compie sulla singola prova, assegnando, dopo la correzione, una valutazione/voto conseguente

- • la valutazione finale del singolo docente è quell'operazione di "pesatura" dell'insieme delle prove e di altri fattori comportamentali che porta a una proposta di voto in sede di scrutinio

- • la valutazione finale collegiale è quell'operazione di "assestamento" compiuta dal consiglio di classe sui giudizi presentati dai singoli docenti in sede di scrutinio, che porta a una decisione concordata su promozione, bocciatura, rimando (ora debiti) e sul livello dei titoli di studio

- • la certificazione rappresenta l'operazione finale del consiglio di classe che emette una dichiarazione ufficiale, attraverso voti/giudizi, di quanto l'allievo sa e sa fare.

Come ben si comprende da questi quattro passaggi, vincolare ancora oggi la promozione alla sufficienza in tutte le materie (sia pure attenuata da una confusa utilizzazione dell'istituto dei debiti) crea l'obbligo di dichiarare acquisite anche conoscenze e abilità che non lo sono, riducendo spesso le certificazioni a veri e propri "falsi in atto pubblico".

Il miraggio della misurazione obiettiva

Per quanto concerne la misurazione, non esistono nel nostro Paese criteri codificati. La definizione del livello della sufficienza si fondava su una convenzione derivante dall'omogeneità professionale e culturale fra i giudici-insegnanti. Scomparsa questa omogeneità, non si è sostituito in Italia un sistema di misurazione fondato su precisi standard di apprendimento e prove di verifica omogenee. Il meccanismo messo a punto per un sistema in cui pochi professori scelti e simili fra loro giudicavano e selezionavano, nella scuola secondaria, un numero limitato di studenti capaci, è rimasto invariato in un sistema scolastico completamente diverso, caratterizzato dall'istruzione di massa, affidata a centinaia di migliaia di insegnanti senza specifica preparazione professionale, e finalizzata, almeno nelle intenzioni, alla promozione del maggior numero possibile di ragazzi.

Negli anni Settanta Mario Gattullo avviò il dibattito sulla docimologia, nel tentativo di fare prendere coscienza della diffusa arbitrarietà dei giudizi valutativi. Da allora pochi passi avanti sono stati fatti; ancora oggi ci si domanda come evitare l' attribuzione di voti in modo discrezionale, oppure come omogeneizzare i criteri di valutazione fra sezioni diverse. Le esperienze più significative non vanno molto oltre l'uso di griglie e prove comuni parallele, in uso soprattutto nelle classi sperimentali.

Le trasformazioni istituzionali

A livello istituzionale la questione di un adeguamento del nostro sistema di valutazione e certificazione alla mutata realtà è stata affrontata a tappe successive e senza che mai sia stata definita una cornice complessiva di riferimento. Tralasciando qui le trasformazioni dell'esame di stato ( Legge 5 aprile 1969, n.119, Riordinamento degli esami di Stato di maturità e di abilitazione ; Legge 11 dicembre 1969, n. 910 liberalizzazione degli accessi all'università , DPR 323/98 nuovo esame di stato ), gli interventi più significativi sono stati:

A livello istituzionale la questione di un adeguamento del nostro sistema di valutazione e certificazione alla mutata realtà è stata affrontata a tappe successive e senza che mai sia stata definita una cornice complessiva di riferimento. Tralasciando qui le trasformazioni dell'esame di stato ( Legge 5 aprile 1969, n.119, Riordinamento degli esami di Stato di maturità e di abilitazione ; Legge 11 dicembre 1969, n. 910 liberalizzazione degli accessi all'università , DPR 323/98 nuovo esame di stato ), gli interventi più significativi sono stati:

• La Legge 4 agosto 1977, n. 517 relativa alla scuola dell'obbligo ("Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico" ),che abolì gli esami di riparazione nella scuola elementare e media, eliminò i voti e introdusse la scheda di valutazione, insieme ad altri importanti provvedimenti come l'integrazione degli alunni portatori di handicap. La legge fu varata dal ministro Malfatti durante il terzo governo Andreotti.

• Legge 8 agosto 1995, n. 352, relativa alla scuola secondaria superiore, che convertì il Decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607 "Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero". Fu varata dal Ministro D'Onofrio durante il primo governo Berlusconi. Un provvedimento estemporaneo, al di fuori di qualsiasi quadro generale di riferimento, ma che riscosse l’assenso del corpo docente. Alla fine ogni scuola finì per interpretare la nuova regola a modo suo, e il livello d'attendibilità certificativa degli scrutini subì un ulteriore colpo. La segnalazione dei cosiddetti «debiti formativi» ha avuto e ha tuttora applicazioni del tutto differenziate, che vanno dall' omissione di carenze rilevanti, per poter concedere la promozione, alla segnalazione delle carenze più leggere per spronare gli studenti a migliorare.

Dai diplomi scolastici alle certificazioni extrascolastiche

Via via che le certificazioni scolastiche sono diventate sempre meno attendibili, è cresciuta la diffusione delle certificazioni aggiuntive extrascolatiche.

Via via che le certificazioni scolastiche sono diventate sempre meno attendibili, è cresciuta la diffusione delle certificazioni aggiuntive extrascolatiche.

Esse hanno un rapporto parziale con la scuola, che al più si limita a patrocinarne e favorirne la diffusione fra gli allievi. Questo impegno degli istituti è spesso segno della loro vitalità, ma si tratta pur sempre di una delega ad agenti esterni della certificazione di competenze che sono collocate nel curricolo formale di quasi tutti gli indirizzi scolastici.

Non a caso i terreni di questi interventi sono l' inglese e l' informatica, competenze cruciali per la vita sociale, lavorativa e culturale, ma non sufficientemente assicurati dal sistema scuola. Non c'è nessun altro Paese in cui le certificazioni linguistiche e informatiche siano tanto diffuse come in Italia.

Le spinte al cambiamento

La principale spinta al cambiamento nella direzione di certificazioni più attendibili, trasparenti e comparabili, nasce dal l'assoluta mancanza di chiarezza sulle competenze effettivamente acquisite, in termini sia di contenuti appresi, sia di livelli raggiunti dagli studenti.

La principale spinta al cambiamento nella direzione di certificazioni più attendibili, trasparenti e comparabili, nasce dal l'assoluta mancanza di chiarezza sulle competenze effettivamente acquisite, in termini sia di contenuti appresi, sia di livelli raggiunti dagli studenti.

Ma vi sono almeno altre tre importanti ragioni:

• Una ragione "formativa": l'utilità di fare acquisire agli allievi consapevolezza delle loro capacità e delle loro propensioni, attraverso dichiarazioni chiare e condivise di quanto raggiunto. In questa direzione vanno le pratiche di autovalutazione o di valutazione incrociata valorizzate dai Portfoli.

• Una ragione "istituzionale": la necessità di rendere effettiva e non "retorica" la possibilità di passaggio fra indirizzi e fra sistemi attraverso attestazioni chiare delle conoscenze e competenze acquisite, così da poter essere riconosciute e integrate.

• Una ragione "sociale": l'esigenza di tracciare un profilo dello studente più ricco e completo di quello fornito dai soli apprendimenti scolastici. In una società ricca di opportunità, le occasioni per imparare e arricchire la propria personalità sono variegate. Il compito della scuola sembra dunque divenuto anche quello di riconoscere e valorizzare ciò che l'allievo ha appreso non solo dentro ma anche al di fuori della scuola, e non strettamente riconducibile al piano di studi formale.